Nov 5, 2020 | ALIMENTAZIONE E SALUTE, MEDICINA FUNZIONALE, OMEOPATIA

Il reflusso gastroesofageo è una condizione patologica cronica che colpisce il 44% della popolazione americana almeno 1 volta al mese, con episodi quotidiani che affliggono circa il 7% dello stesso campione. Anche in Italia la situazione non è da meno.

Fortunatamente il reflusso gastroesofageo è curabile. Il trattamento di questo disturbo si distingue per un approccio graduale, che include tanto interventi a livello alimentare e di stile di vita, quanto l’uso di farmaci calibrati sulla severità dei sintomi riferiti.

Nella review che proponiamo vengono analizzati tutti i fattori alimentari e di stile di vita che contribuiscono all’insorgenza o all’aggravamento della malattia.

Dieta e reflusso gastroesofageo sono connessi e l’approfondimento si sofferma su come l’alimentazione e le abitudini quotidiane possano essere migliorate per trarne beneficio terapeutico.

Oltre alla terapia farmacologica e all’intervento chirurgico, infatti, modificare lo stile alimentare e di vita rappresenta la terza imprescindibile componente per curare la malattia da reflusso gastroesofageo.

Il professionista della salute può intervenire proprio su questi aspetti, indicando al paziente ad esempio, prima di passare alla terapia farmacologica (step-up approach), cosa mangiare e quali atteggiamenti quotidiani adottare per trattare il reflusso gastroesofageo, i sintomi iniziali e la loro evoluzione: un approccio terapeutico molto efficace, ma ancora poco diffuso.

Uno studio dimostra, infatti, che solo il 12% dei pazienti riceve consigli dietetici e comportamentali, nel momento in cui viene diagnosticato il reflusso gastroesofageo. Eppure le evidenze presentate nella review sono molto chiare, tra gli elementi che hanno un forte impatto sulla patologia incontriamo sicuramente:

- Fumo – Aumenta l’incidenza dei sintomi del reflusso, promuovendo una diminuzione del tono dello sfintere esofageo inferiore e una minore salivazione, con conseguente riduzione della clearance esofagea.

- Alcol – La letteratura scientifica attesta che il consumo di superalcolici, ma anche moderate quantità di birra e vino, impediscono il corretto movimento peristaltico esofageo, con conseguente prolungamento dell’esposizione all’acido, un incremento della secrezione acida a livello gastrico e una riduzione del tono dello sfintere esofageo inferiore.

- Stress – L’ipotesi avanzata nello studio è quella secondo cui, per un meccanismo fisiologico, i fattori di stress causano l’attivazione dei mastociti della mucosa che, attraverso la produzione di citochine, generano un incremento della permeabilità epiteliale e la dilatazione degli spazi intercellulari. L’aumentata esposizione epiteliale ad acidi e pepsina determina l’attivazione dei nocicettori, causando i segnali di dolore e i sintomi di pirosi caratteristici del disturbo.

- Attività fisica – È stato scientificamente provato come 30 minuti di attività fisica svolta almeno 5 volte alla settimana possano ridurre la sintomatologia, accelerando la velocità di svuotamento gastrico.

- Posizione supina – Tenere la testa leggermente rialzata durante la notte si è dimostrato metodo efficace per attenuare il reflusso gastroesofageo notturno.

- Obesità – Soprattutto il grasso addominale è responsabile del rilassamento dello sfintere esofageo inferiore e dell’aumento della pressione intraddominale, che contribuisce alla risalita del chimo dallo stomaco all’esofago.

Tra i fattori alimentari che hanno un influsso maggiore sull’insorgenza del reflusso gastroesofageo o sui suoi sintomi annoveriamo:

- Spezie – Secondo la review americana, circa l’88% dei pazienti sostiene che le spezie aumentino la pirosi da reflusso.

- Bevande gassate – Dati statistici multivariati, presentati nello studio, mostrano che queste bevande promuovono il rilassamento dello sfintere esofageo inferiore. Lo stesso fenomeno si verifica con l’assunzione di menta e cioccolato.

- Caffeina – Rappresenta sicuramente un elemento che contribuisce a precipitare gli episodi di reflusso gastroesofageo, ma non sembra essere un fattore predisponente.

- Fibra alimentare – Alcuni studi analizzati nella review dimostrano che il consumo di cereali integrali diminuirebbe del 50% i sintomi del reflusso gastroesofageo. Le fibre alimentari aiutano, infatti, ad abbassare la concentrazione di nitriti coinvolti nel manifestarsi o aggravarsi del disturbo.

- Pasti abbondanti e/o ricchi di grassi – Questa abitudine alimentare può portare a un marcato rallentamento della velocità di svuotamento gastrico, che si traduce in una maggiore incidenza di reflusso e/o peggioramento dei sintomi correlati.

- Rimedi naturali – Alcuni estratti vegetali hanno mostrato un’azione benefica nei confronti della pirosi da reflusso. Tra questi, ad esempio:

- la Camomilla;

- l’Olmaria;

- l’Olmo rosso;

- la Sutherlandia frutescens;

- il Finocchio;

- la Nepeta cataria;

- l’Angelica;

- la Genziana;

- lo Zenzero;

- l’Aloe.

- Orario del pasto – Evitare di mangiare la sera subito prima di coricarsi riduce fortemente i sintomi notturni. La cena, inoltre, è sicuramente il pasto in cui far maggiore attenzione a non eccedere con i grassi e i quantitativi.

L’approfondimento presenta ulteriori spunti interessanti e possibili rimedi al reflusso gastroesofageo.

Sottolinea, fondamentalmente, che è essenziale impostare una terapia medica che parta innanzitutto da un intervento profondo sullo stile di vita e sulle abitudini alimentari scorrette, per poi passare alla relativa cura, che dovrebbe essere integrata gradualmente – se necessaria – per il controllo dei sintomi, piuttosto che rappresentare la soluzione primaria per il trattamento della patologia.

Dott. Mauro Piccini

#reflusso #alimentazione #stiledivita #piccini #omeopatia #agopuntura #medicinafunzionale

da:https://www.acidosimetabolica.it/

Lug 31, 2020 | ALIMENTAZIONE E SALUTE, MEDICINA FUNZIONALE

I probiotici assunti singolarmente o associati ai prebiotici, potrebbero aiutare ad alleviare gli stati depressivi, secondo quanto suggerisce una revisione con metanalisi pubblicata su Bmj Nutrition Prevention & Health. «Gli alimenti che ampliano i batteri utili nell’intestino sono noti come probiotici, mentre i prebiotici sono composti che aiutano questi batteri a prosperare» esordisce Sanjay Noonan, della Brighton and Sussex Medical School, primo nome del lavoro, spiegando che nel Regno Unito nel 2016-17, sono state segnalate 1,4 milioni di persone con problemi di salute mentale, delle quali oltre metà (53%) aveva ansia o disturbi da stress, mentre un terzo (33%) era depresso.

«Esiste una relazione a due vie tra cervello e tratto digestivo, noto come asse encefalo-intestino, e la possibilità che il microbioma intestinale aiuti a curare i disturbi mentali è un argomento di interesse degli ultimi anni» scrivono i ricercatori, che hanno esaminato gli studi pubblicati tra il 2003 e il 2019 sul potenziale contributo terapeutico di pre e probiotici negli adulti con depressione e/o disturbi d’ansia. Su 71 studi solo 7 soddisfacevano i criteri d’inclusione. Tutti avevano esaminato almeno un ceppo probiotico, e 4 su 7 l’effetto delle combinazioni di più ceppi. In totale sono stati studiati 12 ceppi di probiotici, principalmente Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei e Bifidobacterium bifidium; un articolo ha esaminato il trattamento pre-probiotico combinato e un altro la terapia prebiotica da sola. «I probiotici possono aiutare a ridurre la produzione di sostanze chimiche infiammatorie, per esempio le citochine, come nel caso della malattia infiammatoria intestinale. Oppure possono aiutare a dirigere l’azione del triptofano, un composto ritenuto importante nell’asse encefalo-intestinale. Poiché i disturbi d’ansia e la depressione colpiscono le persone in modo molto diverso, la terapia richiede approcci che tengano conto di queste complessità» spiegano gli autori. E Noonan conclude: «Con una migliore comprensione dei loro meccanismi d’azione, i probiotici possono rivelarsi uno strumento utile in una vasta gamma di condizioni».

Bmj Nutrition Prevention & Health 2020. Doi: 10.1136/bmjnph-2019-000053

https://doi.org/10.1136/bmjnph-2019-000053

http://www.doctor33.it/nutrizione/i-probiotici-contribuiscono-ad-alleviare-la-depressione-ecco-come/?xrtd=AVYPLAYTTLAVLSTSSRLLYR

Dott. Mauro Piccini

Lug 21, 2020 | ALIMENTAZIONE E SALUTE, MEDICINA FUNZIONALE, OMEOPATIA

Lo conferma una recente ricerca USA: più siamo stressati e più la glicemia diventa difficile da controllare. Un effetto che diventa ancora più serio in chi ha i livelli a rischio o è già diabetico. Scopriamo perché e cosa si può fare.

Tutta colpa del cortisolo. Non per niente viene anche chiamato l’ormone dello stress. Perché è pur vero che madre natura ce lo ha dato per reagire velocemente ai pericoli, come l’attacco di un predatore, ad esempio, e anche per scappare più velocemente. Ma oggi, da animali civilizzati, ci può servire più per affrontare una prova impegnativa sia nel lavoro che nello studio (il cosiddetto stress buono), ma per lo più se ne produciamo troppo è perché siamo stufi e stressati dalle difficoltà quotidiane. Una condizione, insomma, che rischia di diventare quasi cronica.

Solo che il cortisolo è un ormone che influenza i livelli dell’organismo di due importantissime sostanze: ossia gli zuccheri (glicemia) e il colesterolo. Oggi però il focus è sulla glicemia. Tanto per fare un esempio, come sanno tutti i diabetici, al mattino la glicemia è sempre un po’ alta, nonostante il digiuno notturno. E la ragione sta nei livelli di cortisolo, la cui produzione aumenta al mattino prima del risveglio per dare quella sferzata di energia utile per affrontare la giornata, e crolla durante il riposo notturno. Lo spunto per parlare di stress e glicemia arriva da questo interessante studio appena pubblicato sulla rivista Psychoneuroendocrinology, che ha confermato la relazione tra quantità di cortisolo e livelli di zuccheri nel sangue nelle persone con diabete di tipo 2 (quello più diffuso), mettendo in rilievo l’importanza di interventi terapeutici che mirino proprio alla riduzione dello stress. Interventi da affiancare alla dieta e all’auspicata attività fisica, che – oltre alla terapia – sono i due pilastri per la prevenzione e la gestione della glicemia alta.

La ricerca in poche parole

Un team di ricercatori dell’Ohio State University, studiando i dati di un importante studio Usa sull’aterosclerosi nella popolazione, ossia il Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), si sono concentrati sui livelli di glicemia e di cortisolo per un periodo di sei anni. I soggetti esaminati erano un gruppo con glicemia normale, uno con alterata glicemia a digiuno (detto comunemente pre-diabete, una condizione nella quale la glicemia supere le soglie dei valori normali ma non raggiunge quelli del diabete), e un terzo gruppo costituito da diabetici. E hanno scoperto che, attraverso gli anni, gli aumenti di cortisolo erano in relazione diretta con un aumento dei valori glicemici, specie nelle presone diabetiche. Infatti,

se nelle persone sane (ma non stressate) il cortisolo calava tantissimo di notte, nei soggetti diabetici ciò non accadeva e la curva dei livelli di cortisolo diventava più piatta. La conseguenza erano tassi di glicemia stabilmente più alti durante il giorno.

Di seguito al loro lavoro, i ricercatori ritengono perciò che l’influenza del cortisolo possa essere una componente importante non solo nella gestione ma anche nella prevenzione del diabete.

Il sollievo dallo stress? Ognuno ha il suo

Siamo tutti diversi e ciascuno di noi sa cosa può fargli bene e distrarlo dalle preoccupazioni. Certamente una costante attività fisica, anche se leggera, è sempre d’aiuto. Ma anche pratiche fisiche come quelle orientali, dal tai chi al ki gong o allo yoga risultano efficaci per molti. Oppure riprendere i propri hobby abbandonati. Insomma, l’importante è abbassare i livelli di stress e vivere un po’ più sereni. E anche la glicemia ringrazierà.

Barbara Asprea – Cucina Naturale

Dott. Mauro Piccini

Lug 1, 2020 | ALIMENTAZIONE E SALUTE

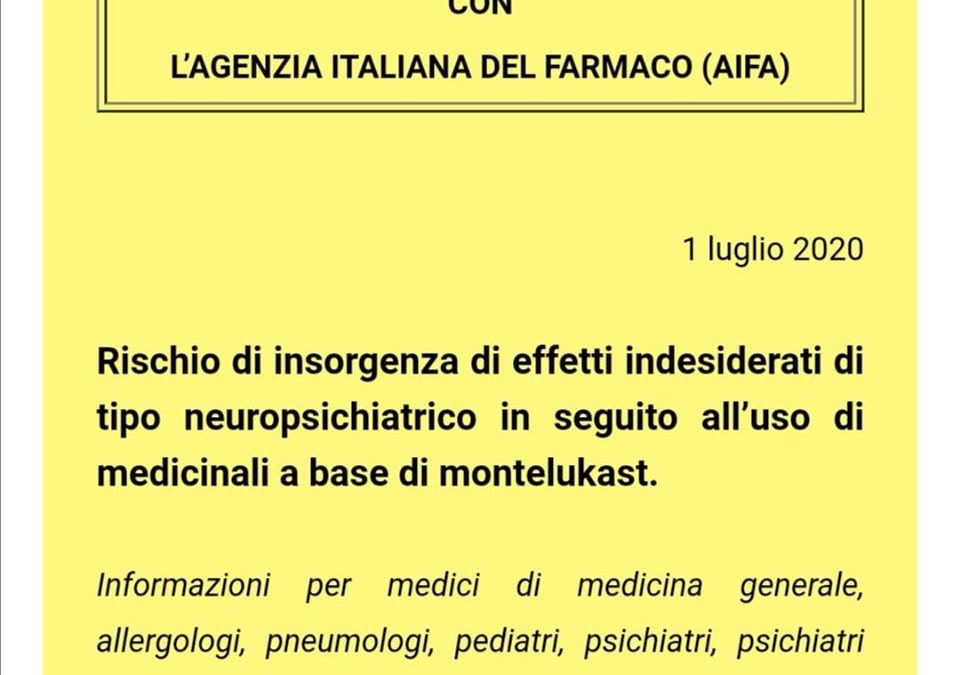

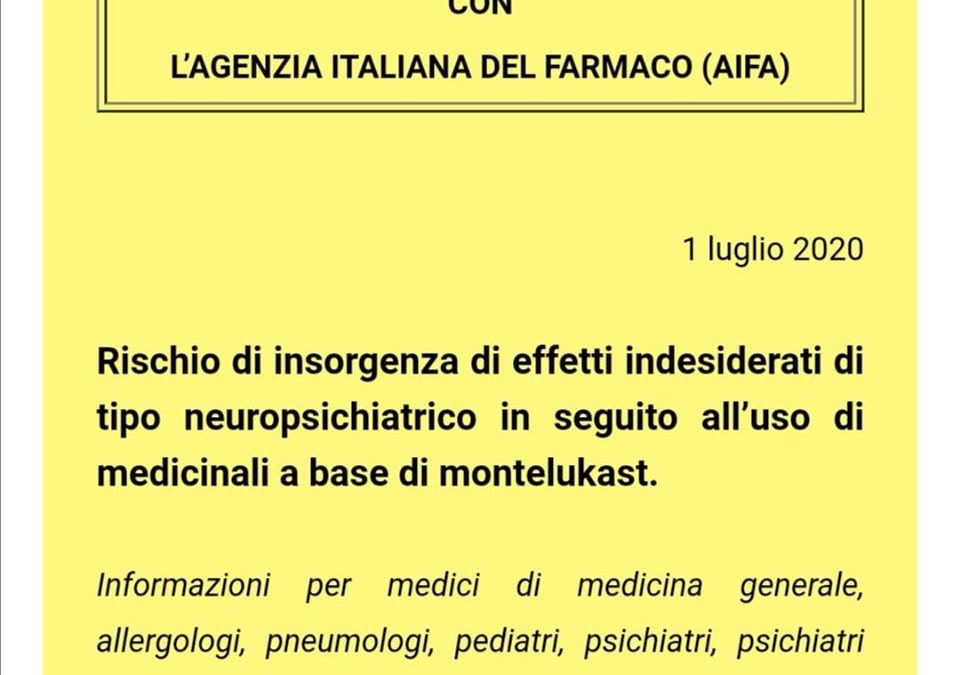

⚠️⚠️ FARMACO PER ASMA E RINITE ALLERGICA!

effetti indesiderati di tipo neuropsichiatrico che possono manifestarsi a seguito dell’assunzione di montelukast.Elementi chiave

Gli effetti indesiderati neuropsichiatrici sono noti e menzionati nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) delle specialità a base di montelukast. Questi effetti indesiderati scompaiono generalmente dopo la sospensione del trattamento. Ciò nonostante sono stati riportati dei casi nei quali gli effetti neuropsichiatrici osservati non sono stati prontamente collegati all’uso di montelukast, con conseguente ritardo nella rivalutazione della prosecuzione o meno del trattamento con montelukast.

La possibilità che durante il trattamento con montelukast possano verificarsi eventi neuropsichiatrici, anche se rara, deve essere chiaramente comunicata ai pazienti e/o ai genitori/caregiver.

I pazienti e/o genitori/caregiver devono essere istruiti sulla necessità di informare prontamente il proprio medico o il medico della persona che si sta assistendo in caso di:

➡️cambiamenti nel comportamento e nell’umore, compresi alterazione dell’attività onirica inclusi incubi, insonnia, sonnambulismo, ansia, agitazione comprendente comportamento aggressivo o ostilità, depressione, iperattività psicomotoria (comprendente irritabilità, irrequietezza, tremore),

➡️meno frequentemente: alterazione dell’attenzione, compromissione della memoria, tic, allucinazioni, disorientamento, pensieri e comportamento suicida (propensione al suicidio), sintomi ossessivo-compulsivi e disfemia.

In caso si verifichino tali disturbi, i medici prescrittori devono valutare attentamente i rischi e i benefici relativi al proseguimento del trattamento con montelukast. I casi vanno valutati singolarmente ed è responsabilità del prescrittore valutare se proseguire il trattamento.

Anche se gli eventi avversi neuropsichiatrici sono già ampiamente descritti al paragrafo 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), è stato richiesto ai titolari di AIC di aggiungere un’avvertenza al paragrafo 4.4, al fine di aumentare ulteriormente la comprensione e la consapevolezza sul fatto che gli eventi neuropsichiatrici che eventualmente si verificassero durante l’uso di montelukast, potrebbero essere associati al medicinale e prevedere ulteriori azioni se necessarie.

Ulteriori informazioni

I medicinali a base di montelukast sono disponibili nelle seguenti formulazioni:

10 mg compresse rivestite con film per gli adulti e gli adolescenti dai 15 anni di età

5 mg compresse masticabili per i pazienti pediatrici di età compresa tra 6 e 14 anni

4 mg compresse masticabili per i pazienti pediatrici tra i 2 e i 5 anni di età

4 mg granulato per i pazienti pediatrici tra i 6 mesi e i 5 anni di età

Montelukast è indicato per il trattamento dell’asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti adulti e pediatrici con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti ß-adrenergici a breve durata d’azione assunti “al bisogno” forniscono un controllo clinico inadeguato dell’asma.

I prodotti a base di montelukast, a partire dai 15 anni di età, possono essere utilizzati anche per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale nei pazienti in cui montelukast è indicato per

l’asma.

Montelukast è anche indicato per la profilassi dell’asma nei pazienti a partire dai 2 anni di età laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall’esercizio.

Nei pazienti pediatrici di età compresa tra 2 e 14 anni, i prodotti a base di montelukast possono anche essere un’opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basso dosaggio per via inalatoria per i pazienti con asma lieve persistente che non hanno una storia recente di attacchi seri di asma che richiedono l’assunzione di corticosteroidi per via orale, e che hanno dimostrato di non essere in grado di usare i corticosteroidi per via inalatoria.

Il paragrafo “Avvertenze e speciali precauzioni di impiego” del RCP e dei fogli illustrativi delle specialità a base di montelukast è in fase di aggiornamento, laddove non sia stato già aggiornato.

Invito alla segnalazione

Gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare qualsiasi reazione avversa associata all’uso di montelukast in conformità con il sistema nazionale di segnalazione spontanea, direttamente online sul sito http://www.vigifarmaco.it/ o seguendo le istruzioni al link https:/www.aifa.gov.it/content/segnalazioni -reazioni-avverse. Da Gruppo AsISI

Mag 7, 2020 | AGOPUNTURA, ALIMENTAZIONE E SALUTE, MEDICINA FUNZIONALE, OMEOPATIA

Negli ultimi anni l’oncologia sta andando verso una rapida evoluzione. L’aspetto globale del paziente non solo dal punto di vista fisico, ma anche psico-emozionale ha trovato una crescente considerazione, anche grazie ai diversi Plan Cancer che ci hanno consentito di rimettere il paziente al centro delle nostre priorità non vedendolo più come un organo ammalato ma come un insieme di sistemi interagenti tra loro.

Le medicine complementari non sono più stigmatizzate come una volta; sempre più dipartimenti di oncologia “integrano” le competenze degli specialisti in queste medicine cosiddette dolci e, come negli Stati Uniti, cominciano ad apparire lavori scientifici che assegnano un posto adeguato alle cure non convenzionali.

I dati pubblicati dimostrano che i pazienti affetti da tumore fanno uso delle medicine complementari, spesso senza comunicarlo al proprio oncologo.

Sta avvenendo sempre di più il riconoscimento da parte degli oncologi dell’efficacia e dell’innocuità di questi approcci.

Molte volte, a causa della forte tossicità, a molti pazienti non è permesso il trattamento oncologico tradizionale. Quindi l’approccio con la medicina integrata rimane l’unica possibilità che può essere data per gestire la malattia.

Diverse discipline si possono articolare insieme nella cura del paziente oncologico.

L’agopuntura aiuta a stimolare e a mantenere il più attiva possibile l’energia globale del paziente riuscendo a modulare l’astenia e la bassa vitalità alle quali vanno incontro la maggior parte dei pazienti oncologici.

L’omeopatia permette, oltre a contrastare gli effetti secondari negativi, di mantenere in equilibrio i sistemi più esposti al carico del trattamento convenzionale chemioterapico e/o radioterapico e di modulare egregiamente l’aspetto psico-emozionale inevitabilmente messo alla prova dalla malattia.

La fitoterapia e la micologia agiscono direttamente sul sistema immunitario attivandolo in modo specifico verso le cellule cancerogene e fornendo sostanze ad azione antiossidante ed antiinfiammatoria.

Dott. Mauro Piccini

Apr 21, 2020 | ALIMENTAZIONE E SALUTE, MEDICINA FUNZIONALE, OMEOPATIA

La barriera intestinale

L’intestino rappresenta l’ultima porzione del nostro apparato digerente e viene definito anche secondo cervello, grazie alla presenza di un vero e proprio sistema nervoso presente nello spessore della sua parete. E’ l’area più estesa dell’organismo (lungo circa 7 metri), ed è sede della più importante stazione immunitaria del corpo, in quanto rappresenta la principale interfaccia di passaggio dall’ambiente esterno a quello interno dell’organismo. La parete del lume intestinale è organizzata come un sistema a più strati, che ha il compito di prevenire l’adesione batterica, regolare la diffusione para cellulare verso i tessuti dell’ospite sottostanti, e di discriminare tra i microorganismi commensali e quelli patogeni, organizzando la tolleranza immunologica verso i commensali e la risposta immune verso i patogeni. La barriera superficiale inizia dal microbiota residente che compete con i patogeni per guadagnarsi spazio e risorse energetiche, elaborare le molecole necessarie all’integrità mucosale e modulare il comportamento immunologico della barriera profonda. Il livello successivo è rappresentato dallo strato di muco, che separa il contenuto endoluminale dagli strati più interni e contiene prodotti antimicrobici e IgA secretorie. Al di sotto del muco, è presente un monostrato di cellule epiteliali gli Enterociti, unite strettamente tra loro da giunzioni serrate (in inglese tight junction), e che gli permettono di costituire una barriera fisica efficace nell’assorbire i nutrienti, ma altrettanto efficace nell’ impedire alla maggior parte delle molecole e dei germi più grandi di passare dall’interno dell’intestino nel flusso sanguigno e potenzialmente causare così diverse problematiche.

La permeabilità intestinale

Molteplici fattori, legati per lo più allo stile di vita e all’alimentazione, sono in grado di ridurre la selettività della barriera intestinale, determinando così l’insorgenza della cosiddetta “sindrome dell’intestino gocciolante”, leaky gut syndrome (1). In questa condizione, le strette giunzioni delle cellule intestinali subiscono un’alterazione tale da consentire il passaggio di molecole non self e quindi potenzialmente pericolose, che possono causare o contribuire alla comparsa dei seguenti sintomi:

- diarrea cronica, costipazione o gonfiore;

- infezioni genitourinarie ricorrenti;

- Fatica cronica;

- problemi della pelle, come acne, eruzioni cutanee o eczema;

- dolori articolari;

- infiammazione diffusa;

- reazioni di ipersensibilità e intolleranza

Patologie associate alla sindrome dell’intestino permeabile

La letteratura scientifica ha confermato che la presenza di processi infiammatorio cronici in seguito all’aumento della permeabilità intestinale, si pone come base, in persone predisposte, per l’istaurarsi di diverse condizioni patologiche(2),(3),(4), come:

- Morbo Celiaco

- Diabete mellito di tipo 1

- Asma

- Sclerosi multipla

- Malattie infiammatorie croniche intestinali

- Spondilite anchilosante

- Obesità

- Epatopatia steatosica non-alcolica (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD)

- Psoriasi

Insomma si verifica un effetto domino con conseguenze a volte irrimediabili.

Fattori che portano all’instaurarsi della permeabilità intestinale

Le principali cause di un’alterazione della funzionalità della barriera intestinale sono:

- Diete squilibrate;

- il cambiamento nella composizione del microbiota (disbiosi);

- l’uso dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS);

- i chemio e radioterapici;

- l’alcol;

- lo stress;

- l’infiammazione sistemica;

- le infezioni.

Come identificare e misurare la permeabilità intestinale?

Partendo da studi sul colera e poi, successivamente a quelli, sul morbo celiaco, il medico italiano Alessio Fasano ha scoperto l’esistenza di una proteina chiamata zonulina (5) un precursore dell’aptoglobina 2, una molecola antichissima prodotta solo dalla specie umana che innesca una serie di modificazioni che conducono al riarrangiamento del citoscheletro, con conseguente segnale di apertura delle giunzioni strette (tight junctions). Questa scoperta ci ha permesso di sviluppare un Test in grado di misurare questo metabolita nelle feci la cui concentrazione oltre i limiti è misura diretta della presenza di permeabilità intestinale.

Cosa fare in caso di permeabilità intestinale?

L’alimentazione è la prima arma in nostro possesso per la gestione o il miglioramento della sintomatologia legata alla permeabilità intestinale. Esistono cibi che promuovono l’infiammazione e cibi che la attenuano: tra questi ultimi citiamo la carne magra e il pesce, le patate, il riso, la frutta e la verdura (da preferire quella ricca di fibre solubili come carote, melanzane, zucchine, mele, pere, susine e la frutta secca), cereali integrali tra cui l’avena, e tanta acqua. I cibi pro infiammatori sono invece: tutto ciò che è lievitato o fermentato, compresi gli alcolici, il caffè, il tè, i cibi grassi. Inoltre risulta opportuno monitorare le allergie alimentari e le intolleranze, inclusa la sensibilità al glutine non celiaca in modo da poter seguire la dieta più adatta alle proprie esigenze. Per chi soffre di permeabilità intestinale è sempre utile integrare anche con probiotici o prebiotici (6) (fibre a base di Frutto-Oligo-Saccaridi e Inulina) per migliorare l’equilibrio della flora batterica. Altri integratori utili possono essere quelli a base di L-Glutammina (7) che concorre a migliorar la riparazione e il ricambio cellulare, insieme a importanti vitamine e minerali come zinco, iodio, selenio, vitamine del gruppo B e vitamina A che contribuisce al mantenimento di mucose sane; da non dimenticare l’utilità degli antiossidanti e di antiinfiammatori naturali (Aloe, curcuma, ecc.) . E’ inoltre importante scegliere la giusta attività fisica, per migliorare il transito intestinale (camminata, yoga, pilates, shiatsu, ad esempio).

“Il primo passo per contrastare questa condizione è sapere di esserne affetto.

BIBLIOGRAFIA

- Green P, Jones R. Celiac Disease: A Hidden Epidemic. New York, NY: Harper Collins; 2006:98.

- Barbara G. et al., Mucosal permeability and immune activation as potential therapeutic targets of probiotics in irritable bowel syndrome. J Clin Gastroenterol. 2012 Oct;46 Suppl:S52-5.

- Lerner A, Matthias T. Changes in intestinal tight junction permeability associated with industrial food additives explain the rising incidence of autoimmune disease. Autoimmun Rev. 2015;14(6):479-489.

- TEDDY Study Group. The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) Study. Ann N Y Acad Sci. 2008 Dec;1150:1-13. doi: 10.1196/annals.1447.062.

- Fasano A. Intestinal permeability and its regulation by zonulin: diagnostic and therapeutic implications. Clin Gastoenterol H. 2012;10(10):1096-1100.

- Lamprecht M, Bogner S, Schippinger G, Steinbauer K, Fankhauser F, Hallstroem S, et al. Probiotic supplementation affects markers of intestinal barrier, oxidation, and inflammation in trained men; a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. J Int Soc Sports Nutr (2012) 9(1):45. doi:10.1186/1550-2783-9-45

- RadhaKrishna Rao and Geetha Sama. Role of Glutamine in Protection of Intestinal Epithelial Tight Junctions. J Epithel Biol Pharmacol. 2012 Jan; 5(Suppl 1-M7): 47–54.Published online 2011 Aug 22. doi: 10.2174/1875044301205010047

I consigli alimentari e fitoterapici presenti nell’articolo devono intendersi al solo scopo formativo. Tali informazioni non devono mai sostituire la consulenza personalizzata. Pertanto, ogni decisione presa sulla base di queste indicazioni dev’essere intesa come personale e secondo propria responsabilità.

http://www.natrixlab.it/permeabilita-intestinale/

Dott. Mauro Piccini